LENA Modellhaus – Strom, elektrisch

Elektrischer Strom ist im Alltag der allermeisten Menschen in den Industriestaaten für Anwendungen wie Licht, Wärme/Kälte und mechanische Energie, aber auch zunehmend für die Mobilität unentbehrlich. Die Nutzung von Strom begann erst etwa ab Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Telegrafie, Galvanik und Beleuchtung und weitete sich bis zum heutigen Tag immer weiter aus.

Der umgangssprachliche Begriff Stromnetz bezeichnet ein Netzwerk zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Es besteht im allgemeinen aus elektrischen Freileitungen und Erdkabeln sowie den dazugehörigen Einrichtungen wie Schalt- und Umspannwerke (www.wikipedia.org/Stromnetz). In Deutschland gibt es nur noch sehr wenige sogenannte „Insellagen“ ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz. In der Regel besteht ein solcher Anschluss, heutzutage jedoch meist als erdverlegte Stromleitung (Erdkabel). „In Deutschland existieren für den Transport von Strom vier Netzebenen: Höchstspannungsnetz, Hochspannungsnetz, Mittelspannungsnetz und Niederspannungsnetz. Diese werden von zahlreichen Dienstleistungsunternehmen betrieben, die sich grob in zwei Kategorien einteilen lassen: Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), die überregionale Netze bewirtschaften, und Verteilnetzbetreiber (VNB), die auf regionaler und lokaler Ebene arbeiten“.

Die Netzbetreiber sind auf ihren jeweiligen Netzebenen für die Balance aus Stromproduktion und Stromverbrauch verantwortlich. „Die Netzbetreiber garantieren ihren Kunden einen diskriminierungsfreien Zugang zu ihren Netzen. Übertragungs- und Verteilernetze bilden natürliche Monopole. Aus diesem Grund kontrolliert und reguliert die Bundesnetzagentur (BNetzA) als staatliche Behörde den bundesdeutschen Netzbetrieb. Derzeit existieren 887 Netzbetreiber in Deutschland (Stand: 28.11.2016)“ (www.next-kraftwerke.de/wissen/netzbetrieb).

Durch den diskriminierungsfreien Netzzugang ist das Recht zur Belieferung einer Entnahmestelle nach vorheriger Einspeisung an anderen Punkten des Netzes gewährleistet. Er ist vom Netzanschluss zu unterscheiden, der ausschließlich die physische beziehungsweise technische Netzanbindung darstellt. Als Gegenleistung für die Netznutzung entrichtet der Netznutzer die Netzentgelte. Die Netzentgelte werden an die Verbraucher weitergegeben (www.bundesnetzagentur.de/ElektrizitaetundGas/Netzzugang_Messwesen/netzzugangundmesswesen.html).

Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien oder aus Kraft-Wärme-Kopplung genießen Vorrang bei der Einspeisung ins Stromnetz. Diese vorrangige Zuteilung von Netzkapazitäten ergibt sich aus Sondervorschriften, insbesondere aus § 14 EEG und 7 KraftNAV (www.wdb.fh-sm.de/EnergieRNetzzugang).

Die direkte Umwandlung von Licht in elektrischen Strom wird als Photovoltaik (PV) bezeichnet. Die Module setzen sich aus vielen kleinen Zellen zusammen, die miteinander verschaltet sind. Die häufigste Bauform für Photovoltaikanlagen im Privatbereich ist die Aufdachanlage, bei der das vorhandene Gebäude die Unterkonstruktion für die PV-Anlage trägt. Solarmodule erzeugen Gleichstrom, der mit Hilfe von Wechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt wird. Stromüberschüsse in Zeiten ohne Stromabnahme im Haus werden entweder gespeichert oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Dieser Strom wird durch Stromversorgungsunternehmen auf der Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vergütet. Bei Eigennutzung des erzeugten Stroms muss seit 01. Januar 2021 nach der 2021 novellierten Fassung des EEG bei Anlagen größer als 30 kWp eine anteilige EEG-Umlage in Höhe von 40 % für den eigenverbrauchten Strom gezahlt werden.

Die elektrische Leistungsfähigkeit einer Photovoltaikanlage wird in Kilowatt-Peak (kWp) angegeben. Sie gibt die maximale Leistung der Solarmodule unter standardisierten Laborbedingungen an und ermöglicht einen Vergleich verschiedener Module. Die tatsächliche Leistung schwankt mit den lokalen Bedingungen, wie Temperatur, Verschattung oder Einstrahlungswinkel der Sonne. In der Regel ist pro Kilowatt-Peak installierter PV-Leistung mit einem Jahresertrag zwischen 900 und 1.100 Kilowattstunden sowie Kosten von ca. 1.500 € zu rechnen. Hierfür werden etwa sechs bis acht Quadratmeter Dachfläche benötigt. Die Einheit Kilowattstunde (kWh) beziffert die nutzbare Energiemenge.

Im Jahr 2019 lag die Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen in Sachsen-Anhalt bei einem Anteil von 17 Prozent an den Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus stammten im selben Jahr rund 9,7 Prozent des verbrauchten Stroms aus der Solarenergie. Mit einer Stromerzeugung von 2,5 Milliarden Kilowattstunden liegt sie auf Platz drei der Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien, nach der Windenergie und der Biomasse. Die Leistung der Photovoltaik-Anlagen in Sachsen-Anhalt beträgt aktuell insgesamt 2.503 Megawatt. Mit 366,6 Megawatt wird der größte Teil der Leistung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld produziert.

Um auf dem eigenen Haus selbst Strom aus Sonnenenergie erzeugen zu können, sollten – zusammen mit einer Energieberatung und dem jeweiligen Fachbetrieb – die individuellen Voraussetzungen geprüft werden:

Für einen optimalen Ertrag benötigen Photovoltaik-Aufdachanlagen eine möglichst verschattungsfreie Dachfläche mit einer stabilen und asbestfreien Abdeckung. Im Idealfall liegen eine Südausrichtung sowie eine Dachneigung von etwa 30 Grad vor. Ist dies nicht der Fall, kann dies den Ertrag und somit die Wirtschaftlichkeit der Anlage mindern. Beispielsweise können Dachneigungen von unter 25 oder über 60 Grad den Stromgewinn um bis zu zehn Prozent verringern.

Photovoltaikanlagen bringen zusätzliche Dachlasten mit sich: Durch das Eigengewicht der Module sowie der Unterkonstruktion entstehen neue Flächenlasten. Zudem können bei windigem Wetter Druck- und Sogkräfte auf die Module und das Dach wirken. Entsprechend sollte im Vorfeld eine Prüfung der Statik des Hauses, vor allem des Daches stattfinden. Oftmals ist eine solche Prüfung Angebotsbestandteil des jeweiligen Solateurs.

Für Aufdachanlagen ist in Sachsen-Anhalt keine zusätzliche Baugenehmigung notwendig. Diese wird laut Landesbauordnung lediglich für gebäudeunabhängige Anlagen (Freiflächenanlagen) gefordert.

Die Stadt- oder Gemeindeverwaltungen geben Informationen zum Denkmalschutz, regionalen Bebauungsplänen oder anderweitig geltenden Vorschriften heraus.

Ab einer Anlagengröße von 30 kWp oder einem jährlichen solaren Eigenverbrauch von 30 MWh ist eine anteilige EEG-Umlage in Höhe von 40 % auf den eigenverbrauchten Strom zu zahlen.

PV-Anlagen müssen gemeldet werden: Beim jeweiligen regionalen Stromnetzbetreiber ist vor Montagebeginn eine Anmeldung der Anlage sowie des Netzanschlusses nowendig. Bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) hingegen erfolgt eine Aufnahme der PV-Anlage in das sogenannte Marktstammdatenregister (MaStR). Diese muss spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Darüber hinaus sind in Abhängigkeit von Eigenbedarfsanteil und Anlagengröße gewerbe- und steuerliche Gesichtspunkte zu beachten. Hierzu beraten zum Beispiel Solateure, Energieberater, Verbraucherzentrale, Steuerberater.

Mit Errichtung und Inbetriebnahme einer eigenen Photovoltaik-Anlage eröffnen sich zwei Wege, den erzeugten Strom zu nutzen:

Nach erfolgter Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber (siehe oben) kann überschüssiger Strom direkt ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Hierfür ist aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine feste, aber degressive Vergütung je Kilowattstunde erhältlich. Die Höhe des Vergütungssatzes richtet sich sowohl nach dem Monat der Inbetriebnahme als auch der Anlagengröße und ist für insgesamt 20 Kalenderjahre festgeschrieben. Für Anlagen, die im April 2022 ans Netz gehen, ist beispielsweise eine Vergütung in Höhe von 6,53 Cent/kWh definiert.

Alternativ kann der selbst erzeugte Strom auch vorrangig selbst genutzt werden und somit den teureren Strombezug aus dem öffentlichen Netz senken. In diesem Fall können für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit die derzeitigen Einkaufskosten für Strom herangezogen werden, die für Haushaltskunden aktuell bei ca. 31 - 32 Cent/kWh liegen.

Oftmals ist die Konsultation von Energieberatern hilfreich. Diese haben einen Blick für das Ganze und können sowohl bei der Anlagendimensionierung bzw. -optimierung unterstützen (Eigenverbrauch) als auch Hinweise auf potenzielle Synergien am Gebäude geben. Bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. kann ein Erstgespräch hierzu geführt werden. Die Angebote zum Thema „Energie“ sind umfangreich und aufgrund der Bundesförderung mit einem Eigenanteil von 30 € günstig (Link).

Um mit der eigenen Photovoltaikanlage produzierte elektrische Energie möglichst selbst zu verbrauchen und nicht ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen, sind Batteriespeicher essentiell: Der Sonnenstrom wird tagsüber produziert, während der Großteil des elektrischen Verbrauchs in den Morgen- und Abendstunden stattfindet. Ohne die Nutzung eines Speichers erreicht ein durchschnittlicher Haushalt einen Eigenverbrauchsanteil von ca. 30 Prozent - mit Batteriespeicher hingegen können es bis zu 60 Prozent oder mehr sein. Mit Blick auf die stetig sinkende EEG-Einspeisevergütung sowie die steigenden Strompreise ist dies eine attraktive Option.

Stromspeicher für den privaten Gebrauch sind überwiegend mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Aufgrund ihrer deutlichen Vorteile, beispielsweise den hohen Wirkungsgrad und die lange Lebensdauer, haben sich diese gegenüber handelsüblichen Blei-Akkus durchgesetzt. Die vollständige Speichereinheit wird Batteriespeichersystem genannt und besteht aus

- den Lithiumbatterien

- einem Batteriemanagementsystem

- der Elektronik zur Anbindung an das Internet und zum Monitoring sowie

- einem Wechselrichter.

Um die Investitionskosten und damit die Amortisationszeit so gering wie nötig zu halten, sollte der Batteriespeicher passend dimensioniert werden. Als Faustregel wird mit 1 Kilowattstunde Batteriekapazität sowie etwa 1 Kilowattpeak PV-Leistung je 1.000 kWh Jahresstromverbrauch gerechnet. Hierfür ist mit Kosten zwischen 800 und 1.300 Euro, inkl. Umsatzsteuer und Installation, zu rechnen. Im Falle eines Haushalts mit einem Strombedarf von ca. 5.000 kWh ist somit ein Speicher mit einer Kapazität von 5 kWh zu verbauen, der durch eine PV-Anlage mit etwa 5-6 kWp gespeist wird.

In dieser Konstellation liegt der Eigenverbrauchsanteil bei rund 63 Prozent. Zwar führen größere Speicher durchaus zu einem höheren Eigenverbrauchsanteil, jedoch auch zu wesentlich höheren Kosten: Würde im genannten Fall ein doppelt so großer Speicher verbaut werden, müssten noch immer 27 % des Strombedarfs eingekauft werden (Quelle: Gebäudeenergieberater 08/2021). In der Praxis werden häufig viel zu große Speicher installiert. Neben unnötig hohen Kosten führt dies dazu, dass der Ladezustand der Batterie zwischen halb voll und voll schwankt und somit der Alterungsprozess der Batterie stark beschleunigt wird. Darüber hinaus kostet ungenutzte Kapazität unnötig Geld und verschwendet Rohstoffe und Ressourcen, die bei der Produktion des Speichers aufgewendet werden.

Gegenüber Solarmodulen erreichen handelsübliche Batteriespeicher mit 10 bis 15 Jahren nur die Hälfte der Lebensdauer von Solarmodulen und erzeugen – über einen gemittelten Betrachtungszeitraum von 20 bis 30 Jahren – ein doppeltes Investitionsaufkommen. Dies begründet sich vorrangig mit chemischen Prozessen, die im Inneren der Lithium-Ionen-Batterien stattfinden und so zu einer fortwährenden Alterung der verbauten Materialien führt. Diese Prozesse finden sowohl beim Laden und Entladen (sogenanntes Lithium-Plating, (Link) als auch unabhängig davon statt und führen im Lauf der Zeit zu einer immer schneller sinkenden Speicherkapazität (Link). Lithiumbatterien eignen sich gut für eine intensive Nutzung und sollten über die Lebenszeit möglichst häufig geladen und entladen werden. Entsprechend wichtig ist die richtige Dimensionierung der Anlagentechnik, sowohl aus finanzieller als auch aus ökologischer Sicht.

Elektromobilität ist ein wichtiger Faktor für klimafreundliche Mobilität und Innovation. Dies gilt insbesondere in Kombination mit Strom aus Erneuerbaren Energien. Unter dieser Voraussetzung emittiert der reguläre Betrieb von Elektrofahrzeugen wesentlich weniger klimaschädliche Treibhausgase als derjenige herkömmlicher Kraftfahrzeuge. Zusätzlich bieten Elektrofahrzeuge mit ihren Batteriespeichern das Potenzial, Schwankungen von Wind- und Sonnenkraft auszugleichen und auf diese Weise den Ausbau und die Marktintegration dieser Energiequellen zu unterstützen. Die eMobilität benötigt eine gut ausgebaute, öffentliche Ladesäuleninfrastruktur. Im Juli 2021 gab es in Sachsen-Anhalt 396 Ladesäulen mit insgesamt 754 öffentlich zugänglichen Ladepunkten (Quelle: Bundesnetzagentur 2021). Eine Übersichtskarte findet sich im Energieatlas unter www.sachsen-anhalt.energie.de/ladesaeulenregister-sachsen-anhalt.html

Mit Blick auf das Fahrzeugkonzept sind drei Typen von Elektrofahrzeugen zu unterscheiden:

batterieelektrische Fahrzeuge: Antrieb erfolgt ausschließlich über einen Elektromotor, der über eine Batterie betrieben wird. Diese wird hauptsächlich von außen geladen.

Plug-In-Hybridfahrzeuge: Antrieb erfolgt sowohl herkömmlich via Verbrennermotor als auch elektrisch anhand eines Elektromotors nebst (kleinem) Batteriespeicher. Diese Variante kombiniert umweltfreundliche Kurzstrecken-Kapazitäten mit der Reichweite eines regulären Verbrenners.

Brennstoffzellen-Fahrzeuge: Neben den Fahrzeugen, die ihre elektrische Energie aus dem Netz entnehmen und über Batterien dem Antrieb zur Verfügung stellen, bieten verschiedene Hersteller Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie an. Dabei wird Wasserstoff in Wasser und elektrische Energie umgewandelt. Der Wasserstoff muss an speziellen Wasserstofftankstellen getankt werden. Geeignete Tankstellen lassen sich seit 2018 in Halle (Saale) sowie der Landeshauptstadt Magdeburg finden.

Gegenüber Fahrzeugen mit herkömmlichem Antrieb fallen die Energiekosten bei Elektrofahrzeugen während des Betriebs deutlich geringer aus. Durchschnittlich verbraucht ein E-Auto etwa 20 kWh pro 100 km. Bei einem haushaltsüblichem Strompreis von 32 ct/kWh (Stand 2020; Link) ergeben sich Kosten in Höhe von von 6,40 € pro 100 km. Zum Vergleich: Bei einem durchschnittlichen Benzinverbrauch von 8 l pro 100 km (Link) und einem Benzinpreis von aktuell etwa 1,57 €/l (Link) ergeben sich für eine Strecke von 100 km Kosten in Höhe von 12,56 €.

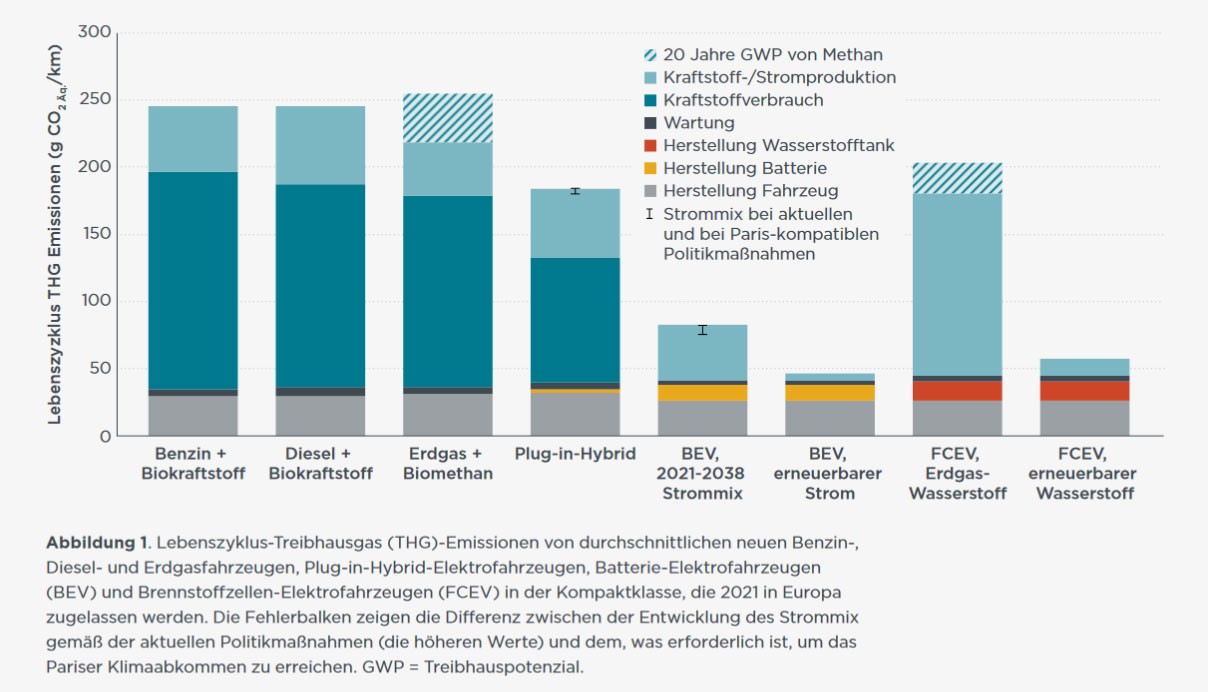

Mit Blick auf die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Elektrofahrzeugen stellt der genutzte Strommix einen ausschlaggebenden Faktor dar, ob und inwieweit diese in der Klimabilanz besser abschneiden als herkömmliche Verbrenner. Während erstere im Betrieb zwar keine direkten Abgase emittieren, stoßen jedoch Kraftwerke für die Bereitstellung des genutzten Stroms Treibhausgase aus. Auch hat die Rohstoffgewinnung für und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Ökobilanz, der laut Berechnungen des ADAC ab Fahrleistungen zwischen 50.000 und 100.000 km ausgeglichen wird (Link). Weiterhin kommt eine neue Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) zu dem Schluss, dass die Treibhausgasemissionen (THG) von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen über die gesamte Lebensdauer erheblich geringer ausfallen als bei Fahrzeugen mit Verbrennermotoren (PKW inkl. SUV). Konkret fallen die Emissionen in der Kompaktklasse bereits heute bis zu 69 % (regulärer Strommix) bzw. gar 81 % (Ökostrom) niedriger aus als bei Benzinfahrzeugen (Quelle: ICCT Fact Sheet Europe; Link).

Quelle: ICCT | Elektroauto-Gesamtklimabilanz

Elektro-Ladestationen für private Wohngebäude werden üblicherweise an der Wand montiert und als „Wallbox“ bezeichnet. Zurzeit üblich sind Stationen mit 3-phasigen Ladeleistungen von zum Beispiel 3,7 kW, 4,6 kW, 11 kW und 22 kW, wobei sich mit der Verdopplung des Ladestroms die Ladezeit halbiert (sofern technisch unterstützt). Je länger ein Elektroauto an der Ladestation steht bzw. stehen kann, desto geringer ist die benötigte Leistung. Je nach Ausstattung und Leistung ist bei Wallboxen mit Kosten zwischen 500 und 2.500 € zuzüglich Elektroinstallationskosten und gegebenenfalls Netzanschlusserweiterung zu rechen. Der Vorteil von Wallboxen besteht vorrangig in der Fähigkeit zur intelligenten Energiesteuerung: Die meisten Ladestationen lassen sich programmieren. Somit sind die Nutzer in der Lage, den Zeitpunkt des Ladevorgangs selbst zu bestimmen und günstige Nachtstromtarife oder Stromspeicherkapazitäten zu nutzen. Beim Bezug des Ladestroms aus einem eigenen Stromspeicher regelt die Energiesteuerung, dass neben dem Laden des Fahrzeugs noch genügend Kapazität für den Haushalt übrig ist. Theoretisch ist sogar das Laden an einer haushaltsüblichen Schuko-Steckdose möglich, jedoch ist davon aus Sicherheitsgründen abzuraten: Diese sind nicht für stundenlange Dauerbelastung unter hohen Strömen mit mehr als 10 Ampere ausgelegt und sollten deshalb nur im äußersten Notfall für das Laden von Elektrofahrzeugen genutzt werden. Sie können überhitzen und zu einem Sicherheitsrisiko werden. Sollte dennoch der Ladevorgang über eine Schuko-Dose laufen (müssen), ist in jedem Fall die Nutzung eines Ladekabels mit sogenannter ICCB (deutsch: In-Kabel-Kontrollbox; Link) zu empfehlen. Diese können bis zu einem gewissen Grad notwendige Kontroll- und Schutzfunktionen übernehmen. Zur Förderung von Ladestationen stehen staatliche (KfW, Bafa) oder regionale (Länder, Städte, Stromversorger) Zuschüsse zur Verfügung, die an zusätzliche Forderungen gekoppelt sein können (z.B. Liefervertragsbindung; Ökostrom).

Kühl- und Gefriergeräte, Wasch- und Spülmaschinen sowie Wäschetrockner sind Anschaffungen für viele Jahre und regelmäßig im Einsatz. Neben guter Leistung sollen sie vor allem zuverlässig sein, eine lange Lebensdauer haben und einen möglichst sparsamen Betrieb ermöglichen. Ein niedriger Strom- und/oder Wasserverbrauch verursacht geringere Betriebskosten und entlastet parallel die Umwelt. Oftmals übersteigen die Betriebskosten über die Lebensdauer sogar die eigentlichen Anschaffungskosten. Entsprechend sinnvoll ist es, sich rechtzeitig über einen Gerätetausch und die tatsächlichen eigenen Bedürfnisse Gedanken zu machen.

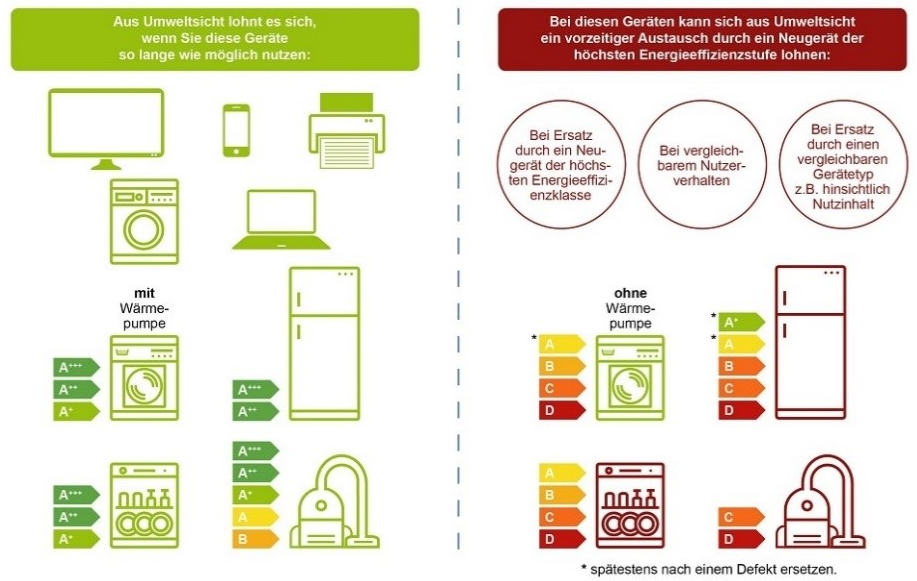

Die wichtigste Frage die sich in diesem Zusammenhang oftmals stellt, lautet „Reparieren oder neu kaufen“. Laut Öko-Institut (Link) lohnt es sich fast immer, defekte Geräte so lange wie möglich zu nutzen und sie im Schadensfall reparieren zu lassen. Dadurch werden weitere Fußabdrücke, die durch die aufwändige und ressourcenintensive Produktion von Neugeräten entstehen, vermieden. Als ökologische Faustregel (Link) kann gelten: Haushaltsgroßgeräte, die bis Anfang der 2000er Jahre erworben wurden, können durch aktuelle energieeffiziente Geräte in Rente geschickt werden.

Quelle: Ökotest-Institut 2018

Elektro- und Elektronikgeräte werden nach Groß- (zum Beispiel Kühlschrank) und Kleingeräten (zum Beispiel Fön) unterschieden, wobei Erstere für etwa die Hälfte des Stromverbrauchs in deutschen Haushalten verantwortlich zeichnen (Quelle: Ecotopten; Link). Bestimmte Elektrogeräte müssen zur Verbraucherinformation seit etwa 25 Jahren mit dem sogenannten EU-Energielabel gekennzeichnet werden. Dazu gehören Kühl und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäsche-/Waschtrockner, Geschirrspüler, Elektrobackofen, Herd, Klimageräte, Haushaltslampen und auch Fernsehgeräte. Grundlage der Kennzeichnungspflicht ist die EU-Rahmenrichtlinie 30/2010/ EU über die Kennzeichnung energie-verbrauchrelevanter Produkte. Die Kennzeichnung gibt Aufschluss über die erreichte Effizienzklasse sowie zu wichtigen Produkteigenschaften wie Strom- oder Wasserverbräuche des jeweiligen Gerätes. Seit 01. März 2021 ist für einen Großteil der Geräteklassen ein überarbeitetes Label zu verwenden, um Verbraucher:innen einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Informationen zu ermöglichen. Auf unserer Homepage finden Sie hierzu eine kurze Erklärung der wichtigsten Änderungen (Link).

Mit Hilfe eines Strommessgerätes können „Stromfresser“, aber auch versteckte Stromverbräuche (Schein-Aus-Zustände) aufgespürt und vermieden werden. Solche Geräte werden zwischen Steckdose und dem jeweiligen verbrauchenden Gerät angebracht und können bei Verbraucherzentralen, Umweltverbänden, Stadtwerken und Baumärkten ausgeliehen werden oder sind teilweise in Smart-Home fähige, schaltbaren Steckdosen integriert.